Das deutsche Röntgenmuseum

Im Rahmen eines Schulausflugs haben wir das Deutsche Röntgenmuseum besucht.

Das Museum widmet sich grundsätzlich um Wilhelm Conrad Röntgen, dem Entdecker der Röntgenstrahlen, sowie um die Geschichte und Entwicklung der Röntgentechnik

Die Entdeckung von Röntgenstrahlen

Während unseres Besuchs konnten wir viele spannende Exponate anschauen, die die Anfänge der medizinischen Bildgebung zeigen. Besonders beeindruckend war, wie sich die Technik von den ersten einfachen Röntgengeräten bis hin zu modernen bildgebenden Verfahren entwickelt hat.

Außerdem wurden uns die verschiedenen Anwendungen der Röntgentechnik in der Medizin und Forschung erklärt.

-

Entdeckt von Wilhelm Conrad Röntgen

-

Datum der Entdeckung: 8. November 1895

-

Ort: Würzburg, Deutschland

Die Petit Curies

Im Museum habe ich mich besonders über den Teil zu Marie Curie gefreut. Wir haben früher schon einen Vortrag über sie gehalten und einen Film im Unterricht gesehen. Ich fand sie damals schon sehr spannend.

Sie hat im Ersten Weltkrieg die „Petites Curies“ entwickelt

Das waren mobile Röntgengeräte in Autos, mit denen verletzte Soldaten an der Front untersucht werden konnten.

Ich habe irgendwie eine Verbindung zu ihr, weil mich ihre Geschichte sehr berührt hat.

-

Entdeckt von Marie Curie

-

Zeitraum: 1914–1918, während des Ersten Weltkriegs

Das mobile CT

Im Museum durften wir auch ein mobiles CT-Modell von Philips (PHWE) ausprobieren. Dabei haben wir Überraschungseier mit verschiedenen Gegenständen gescannt und versucht, anhand der CT-Bilder den Inhalt zu erraten. Das war nicht nur spannend, sondern auch eine gute Übung zur Bildinterpretation.

Die Computertomographie (CT

Entdeckt vom britischen Ingenieur Godfrey Hounsfield

Zeitraum: 1971

Später wurde sie immer weiter verbessert – bis hin zu mobilen Varianten, wie sie heute z. B. in Notfällen eingesetzt werden können.

Das Modell im Museum hat gezeigt, wie so ein Gerät auch im kleinen Maßstab funktioniert.

Die Strahlentherapie im Laufe der Zeit

-

Ab ca. 1950 – Cobalt-60-Bestrahler

Der sogenannte Cobaltkanone nutzte künstlich radioaktives Cobalt-60. - Ab den 1970er-Jahren Linearbeschleuniger (LINACs)

Diese Geräte erzeugen Strahlen ohne radioaktive Materialien, elektrisch und kontrollierbar. Sie konnten die Strahlung genauer auf den Tumor richten. -

Heute – Moderne LINACs mit MLCs (Multileaf Collimator Systems)

Mit den MLCs, also beweglichen Lamellen, kann das Strahlenfeld genau an die Form des Tumors angepasst werden. Dadurch wird gesundes Gewebe besser geschont

Zusammenfassung

Im Rahmen unseres Unterrichts besuchten wir mit der Klasse das Deutsche Röntgenmuseum in Remscheid.

Der Tag war in zwei große Teile untergliedert: Zunächst nahmen wir an einem praktischen Experiment teil, anschließend folgte eine Führung durch das Museum.

Im ersten Teil unserer Exkursion wurde unsere Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt.

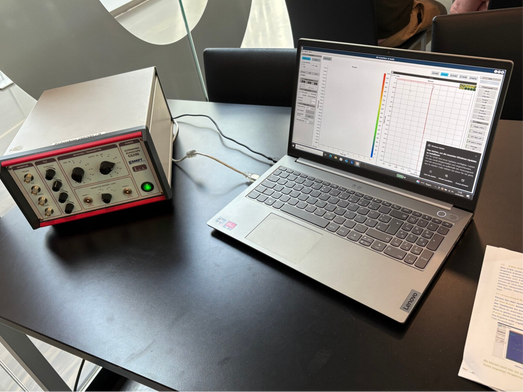

Meine Gruppe begann mit einem Experiment zum Thema Ultraschallwellen, bei dem wir den sogenannten A-Mode kennenlernen durften.

Dabei arbeiteten wir mit verschiedenen Messsonden und Modellen, um unterschiedliche Tiefen sonographisch darzustellen.

Auf dem Monitor wurden statt klassischer Ultraschallbilder Zacken angezeigt, die die Intensität der reflektierten Wellen abbildeten.

Durch das Verändern einzelner Parameter konnte man genau beobachten, wie sich diese Ausschläge – also die Peaks – veränderten.

Viele dieser Grundlagen waren uns theoretisch bereits aus dem ersten Ausbildungsjahr bekannt, aber es war sehr hilfreich, sie in der Praxis nachvollziehen zu können. So wurde uns deutlich, wie Ultraschallreflexionen zustande kommen und wie sie sich technisch auswerten lassen.

Im Nachhinein tauschten die Gruppen, und wir nahmen an einer Führung durch das Museum teil. Besonders positiv empfand ich, dass die Führung von einer ehemaligen MTR durchgeführt wurde, die dadurch viele praxisnahe und anschauliche Einblicke geben konnte. Die Ausstellung selbst war sehr informativ und modern gestaltet. Leider war es außerhalb der Führung kaum möglich, das Museum eigenständig zu erkunden – was ich persönlich sehr schade fand.

Insgesamt war die Organisation des Tages aus meiner Sicht eher durchwachsen.

Die lange Anreise von Münster nach Remscheid war sehr zeitaufwendig – wir verbrachten mehr Zeit im Bus als im Museum selbst.

Dadurch wirkte der Ausflug im Verhältnis zum Aufwand nicht ganz lohnenswert.

Zusätzlich war der Zeitpunkt ungünstig gewählt, da kurz darauf eine Klausur anstand. Viele von uns nutzten daher die Busfahrt zum Lernen, was den Tag etwas stressig machte.

Auch bei den Experimenten gab es kleinere Probleme.

Zwei Studierende, die uns anleiteten, wirkten auf viele von uns etwas unvorbereitet und reagierten auf Rückfragen eher ungeduldig oder sarkastisch.

Das trübte den Lerneffekt etwas, da man sich nicht wirklich wohl fühlte, weitere Fragen zu stellen.

Fazit

Abschließend möchte ich sagen, dass ich den Besuch des Museums an sich sehr spannend und lehrreich fand – insbesondere die praktische Anwendung des Ultraschallverfahrens und die professionelle Führung durch die Ausstellung.

Allerdings hätte ich mir eine bessere Organisation des gesamten Ausflugs gewünscht, sowohl in Bezug auf die Zeitplanung als auch auf die Betreuung vor Ort.

Mit einer besseren Abstimmung hätte das Potenzial dieses interessanten Lerntages noch besser ausgeschöpft werden können.

Erstelle deine eigene Website mit Webador