Röntgen

1.1 Tätigkeitsbereich

Im Rahmen meiner Tätigkeit in der "Ortho" wurde ich intensiv über zwei Wochen hinweg von einer erfahrenen MTR eingearbeitet. Durch diese gezielte und praxisnahe Schulung konnte ich bereits nach kurzer Zeit eigenständig Röntgenaufnahmen von Thorax, GWS, Hand, Fuß und Schulter axial bspw. durchführen. Aufgrund eines akuten Personalmangels kam es zudem dazu, dass ich kurz vor Feierabend ein infektiösen Patienten im Bett allein röntgen durfte. Dies geschah, weil die MTR aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht befugt war, diese Patienten zu röntgen. Sie stand jedoch außerhalb um auf evtl. Rückfragen meinerseits jederzeit reagieren zu können.

Ein weiterer wesentlicher Teil meiner Aufgaben bestand darin, mehrfach bei der Kalibrierung der Röntgenanlage zu assistieren. Dabei habe ich die MTR nicht nur beim Kalibriervorgang unterstützt, sondern auch den gesamten Prozess der Vorbereitung und Nachbereitung begleitet.

Ich stellte zudem sicher, dass der Arbeitsplatz optimal eingerichtet war, indem ich am Schaltplatz die nächsten Untersuchungen überblickte und eigenständig den Rasterwechsel oder die notwendigen Lagerungshilfen im Voraus bereitlegte.

Besonders wertvoll war die Anweisung der MTR, die Röntgenpositionen manuell einzustellen. Dies half mir, den Umgang mit den Geräten sowie die Funktionsweise der FDA bei den verschiedenen Einstellungen besser zu verinnerlichen. Darüber hinaus war ich als Assistenz bei der Osteodensitometrie und beim Zahnröntgen tätig.

Zum Abschluss meiner Tätigkeiten in der orthopädischen Abteilung gehörten schlussendlich auch das Beschriften von Röntgenbildern und das Einladen und Begleiten der Patienten in den Untersuchungsraum.

Zuletzt geändert: Dienstag, 5. November 2024, 20:41

1.2 Beschreibung der Abteilung

In der Abteilung für Ortho (konventionelle Radiologie) stehen zwei Röntgenräume zur Verfügung. Beide Räume sind mit Philips-Röntgengeräten des Typs DigitalDiagnostC50 ausgestattet, einem deckenmontierten digitalen Röntgensystem. Die Schaltanlagen beider Räume befinden sich hinter einer Glasscheibe, die den Schaltraum vom Flur trennt.

Die anfängliche Herausforderung, die Röntgenröhre manuell ohne Fernbedienung zu positionieren, konnte durch wiederholte manuelle Einstellungen und den Vorschlag es stets ohne Fernbedienung einzustellen von der einzuarbeitenden MTR, die mich zwei Wochen lang durchgängig begleitete, überwunden werden. Diese Herangehensweise half mir, das Verständnis für das Gerät zu vertiefen. Bereits nach einigen Tagen konnte ich das Gerät besonders in stressigeren Situationen schneller und sicherer einstellen.

Auch im späteren Verlauf bei meinem CT Einsatz half mir diese Kompetenz, da im CT Spätdienst das CT sowie die Ortho von einer MTR gleichzeitig betreut werden muss, sodass ich besonders hier den routinierten Umgang mit dem Gerät bemerkte.

Das Philips-Röntgengerät bietet zudem einen vertikalen Nachlauf zum Detektor, der sich besonders bei Thorax- oder Schulteruntersuchungen als äußerst effizient erwies. In dieser Abteilung wird mit der Benutzeroberfläche Eleva gearbeitet, die es ermöglicht, dass die Bilder innerhalb weniger Sekunden auf dem Monitor erscheinen.

Für verschiedene Untersuchungen werden 150 cm und 180 cm Rastereinsätze verwendet, die je nach Bedarf gewechselt werden müssen. Dies habe ich schnell verinnerlicht und konnte mich bereits bei der Vorbereitung auf den passenden Rastereinsatz konzentrieren. Die einzuarbeitende Kollegin wies mich zwar weiterhin darauf hin, stellte jedoch fest, dass ich den passenden Einsatz meist bereits richtig gewählt hatte. Dies führte sie auf ihre weniger positiven Erfahrungen aus den letzten Jahren zurück, als Schüler/innen bei jedem Schritt angeleitet werden mussten.

Besonders wichtig bei Untertischaufnahmen ist das exakte Zentrieren auf den Detektor unter dem Tisch. Ohne diese Zentrierung können die Bilder nicht korrekt vom System zusammengesetzt werden, was besonders bei großen TEP-Einlagen problematisch ist. Ein falsch zentriertes Bild muss möglicherweise wiederholt werden, was zu einer erhöhten Strahlenbelastung führt, die wir unbedingt vermeiden wollen. Eine weitere mögliche Fehlerquelle bei der Stitching-Funktion ist das zu frühe Loslassen des Auslösers. Da es sich hierbei um eine Untersuchung mit mehreren Bildern handelt, dauert der Prozess länger als bei einer Einzelbildaufnahme. Wird der Auslöser zu früh losgelassen, muss das Bild erneut aufgenommen werden, was ebenfalls zu einer erhöhten Strahlenbelastung führt.

Ein weiterer, eher abgeschiedener Raum in unserer Abteilung, bezeichnet als Raum 5, ist ausschließlich für Thorax-Untersuchungen vorgesehen. In diesem Raum bleibt die Röhre dauerhaft auf 180 cm Fokus-Detektor-Abstand (FDA) eingestellt, und der Nachlauf ist ebenfalls immer aktiv. Dies trägt dazu bei, dass der klinische Ablauf effizienter gestaltet werden kann, da Thorax-Untersuchungen, die den größten Anteil ausmachen, hier kontinuierlich durchgeführt werden können, ohne dass die anderen Räume ständig umgestellt werden müssen. So steht immer ein Raum für andere Untersuchungen zur Verfügung.

Zuletzt geändert: Donnerstag, 22. August 2024, 21:07

1.3 Arbeitsumfeld und Team

In dieser Abteilung habe ich ausschließlich mit medizinisch-technischen Radiologieassistenten (MTRs) zusammengearbeitet. Während meiner zweiwöchigen Arbeitszeit in der Orthopädie hatte ich fast ausschließlich mit einer MTR zu tun. Diese Konstanz im Arbeitsalltag ermöglichte es mir, schnell Routine in meinen Handlungen zu entwickeln, da wir uns gut aufeinander abstimmen konnten. Besonders nach ihren Feierabenden am Nachmittag wurde mir klar, dass es beim Röntgen nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern dass viele verschiedene Ansätze zum gleichen Ergebnis führen können. Was morgens auf eine bestimmte Weise eingestellt wurde, konnte nachmittags bei einem anderen Kollegen ganz anders sein. Jeder hat seine eigene Vorgehensweise, die er im Laufe der Zeit entwickelt hat. Dies wurde auch mehrfach betont, und uns wurde vermittelt, dass dies kein Zeichen mangelnder Kompetenz ist. Vielmehr lernt man im Laufe des Berufslebens verschiedene Ansätze kennen und entwickelt daraus seinen eigenen Stil.

In dieser Abteilung habe ich eine große Freude am Erklären und Zeigen bei den MTRs festgestellt, was die Arbeit sehr angenehm machte. Es gab eine leitende MTR sowie mehrere Springer, die je nach Tag wechselten. Das Arbeitsumfeld war geprägt von einem hohen Arbeitspensum, da diese Abteilung nicht nur die Orthopädie-Patienten, sondern auch die Intensivstationen und KMT betreuen musste. Es war schnell spürbar, dass die MTRs oft überfordert waren und sich mit der Vielzahl der Patienten manchmal allein gelassen fühlten. Mehrfach hätte ich mir gewünscht, den MTRs mehr Unterstützung bieten zu können. Trotz meiner Ausbildungssituation habe ich stets mein Bestes gegeben, um zu helfen. Am Ende meiner Praktikumszeit in der Orthopädie wurde mehrfach betont, dass ich eine gewisse Entlastung für das Team war, was mir zeigte, dass meine Bemühungen wahrgenommen und geschätzt wurden.

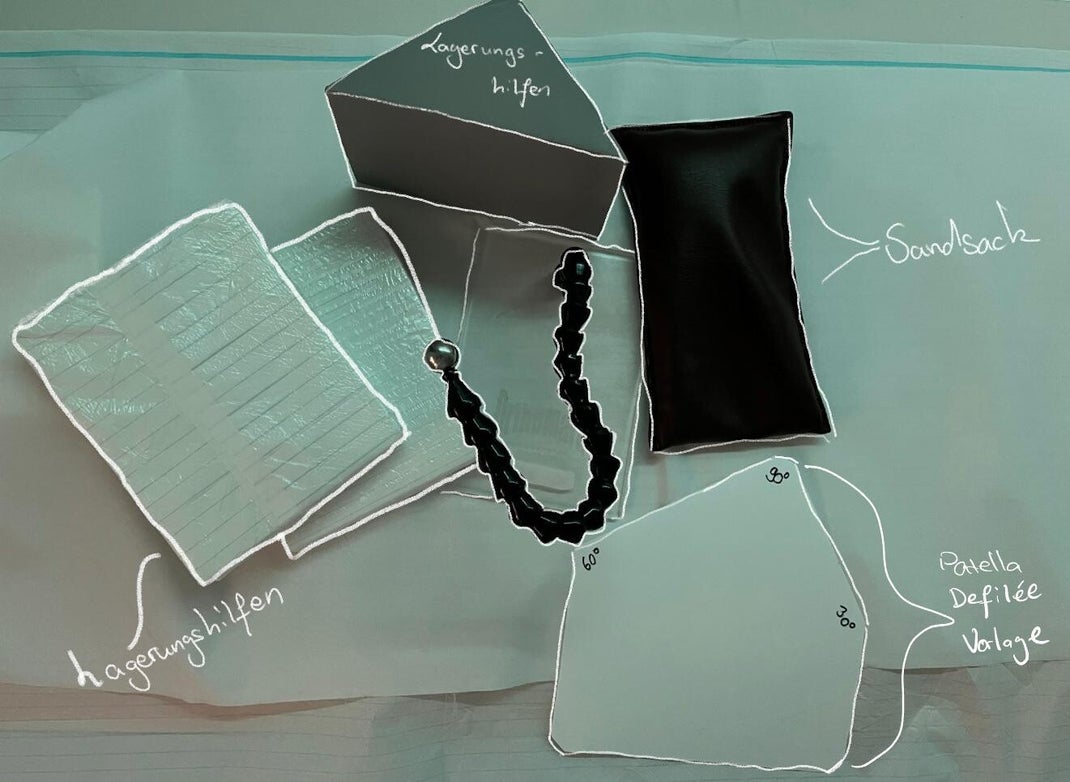

Abb.1 Beschriftung der verwendeten Lagerungshilfen

1.4 Genutzte Technologien und Protokolle

In dieser Abteilung werden Philips-Röntgengeräte des Typs DigitalDiagnostC50 eingesetzt. Diese Anlagen zeichnen sich durch eine schlichte und effiziente Bauweise aus, was die Einarbeitung erleichtert hat. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Ausstattung ist das Rasterwandgerät, das über flexible Armhalterungen verfügt. Diese Halterungen können entweder abgenommen oder in der Höhe verstellt werden, was besonders bei lateralen Thoraxaufnahmen von Vorteil ist. Frisch operierte Patienten nach Sternotomien dürfen ihre Arme oft nicht vollständig heben, sodass diese flexible Bauweise für eine schonendere Positionierung sorgt.

Ein besonderes Merkmal der Protokolle in dieser Abteilung ist das Röntgen in Expiration, das bei Thoraxuntersuchungen und Wirbelsäulenaufnahmen angewendet wird. Anfangs war dies für mich verwirrend, da eine Kollegin bei Thoraxuntersuchungen die Anweisung "tief einatmen und Luft anhalten" gab, während eine andere Kollegin dies verneinte, da tiefes Einatmen nicht den realen Atemzug darstellt. Diese Unklarheit wurde noch verstärkt, als ein Transporteur erklärte, dass frisch operierte Patienten nicht tief einatmen sollten. Diese widersprüchlichen Informationen führten zu Verwirrung, die bisher nicht vollständig gelöst werden konnte.

Ein weiterer Vorteil des DigitalDiagnostC50 ist der freie Detektor, der es ermöglicht, selbst bei rollstuhlsitzenden Patienten Aufnahmen durchzuführen, ohne sie auf den Untersuchungstisch umlagern zu müssen. So können beispielsweise Aufnahmen eines Fußes direkt im Rollstuhl gemacht werden, was für die Patienten oft angenehmer ist.

Wie bereits in Abschnitt 1.2 erwähnt, ist das Stiching-Verfahren besonders bei Ganzwirbelsäulenaufnahmen (GWS) und langen TEP-Einlagen notwendig. Hierbei schwenkt die Röntgenröhre einmal, um zwei Bilder zu einer Aufnahme zusammenzusetzen. Dies ist besonders wichtig bei Patienten mit Skoliose, um den Verlauf der Behandlung, beispielsweise durch das Tragen eines Korsetts, zu verfolgen.

In der Abteilung stehen außerdem verschiedene Lagerungshilfen wie Sandsäcke oder Kissen zur Verfügung, um bestimmte Körperregionen besser positionieren zu können. Besonders interessant fand ich die Lagerungshilfe für die Patella-Defilee-Aufnahme. Bei dieser Untersuchung wird der Patient auf dem Rücken liegend untersucht und das Knie in Winkeln von 30, 60 und 90 Grad angewinkelt. Um diese Winkel besser nachvollziehen zu können, gibt es eine spezielle Schablone. Allerdings stellte sich bei der 30-Grad-Aufnahme oft das Problem, die Zehen aus dem Bild herauszuhalten, was sich bei manchen Patienten als schwierig erwies.

1.5 Patient im Fokus

Im Gegensatz zur DSA, wo ich häufig mit sedierten oder eher schläfrigen Patienten zu tun hatte, erlebte ich in der Röntgenabteilung das komplette Gegenteil. Während in der DSA vor allem ältere Menschen das Patientenklientel dominierten, ist das Spektrum in der Orthopädie sehr breit gefächert, von jung bis alt. Besonders am Dienstag, dem sogenannten „Wirbelsäulen-Tag“, sind viele Kinder und auch Patienten mit Behinderungen anzutreffen. Obwohl ich mich schnell an den Umgang mit diesem vielfältigen Patientenklientel gewöhnen konnte, stellte ich fest, dass oft nicht die Kinder selbst, sondern eher ihre Eltern beruhigt werden mussten. Ich war beeindruckt von der Stärke, die jedes einzelne Kind trotz einer schweren Diagnose zeigte.

Eine besondere Herausforderung war für mich der Umgang mit Kindern, die einen externen Fixateur trugen, der häufig zur Korrektur von Beinlängendifferenzen eingesetzt wird. Das Röntgen solcher Kinder war äußerst anspruchsvoll, und der Umgang mit dem Fixateur machte mich anfangs nervös, besonders bei Kleinkindern. Bei einer solchen Aufnahme muss der obere Ring des Fixateurs exakt mit dem unteren Ring übereinstimmen, sodass die Schrauben genau übereinander liegen. Andernfalls können die Metallartefakte den Knochen überlagern und eine genaue Beurteilung unmöglich machen. Diese Untersuchung war selbst für erfahrene MTRs oft eine große Herausforderung.

In der Orthopädie hatte ich zudem viel mit bettlägerigen Patienten zu tun, was eine neue Erfahrung für mich war. Hier wird mit einem freien Detektor gearbeitet, der vorab mit einer Tüte abgedeckt werden muss, um potenzielle Keime vom Detektor fernzuhalten. Es ist wichtig, eine durchsichtige Tüte zu verwenden, wenn es sich nicht um einen infektiösen Patienten handelt. Denn durch die durchsichtige Tüte kann man die Seiten des Detektors sehen und vermeidet so, ihn falsch herum unter den Patienten zu legen. Mir ist dieser Fehler einmal passiert, als ich einen Detektor in einer roten Tüte falsch herum positioniert habe. Dieser Fehler führte dazu, dass die Untersuchung wiederholt werden musste, was die Strahlenbelastung für den Patienten erhöhte. In diesem speziellen Fall war das Risiko jedoch relativ gering, da der Patient etwa 80 Jahre alt war. Nach Absprache mit der MTR wurde mir klar, dass solche Fehler wichtig sind, um daraus zu lernen und sie in Zukunft zu vermeiden.

Zudem hatte ich anfangs Schwierigkeiten, die Röntgenröhre richtig zu positionieren, insbesondere mit der korrekten Kippung. Mit der Zeit konnte ich jedoch auch diese Herausforderung meistern und fühle mich mittlerweile sicherer in dieser Aufgabe.

Ein weiteres neues Patientenkollektiv in der Orthopädie sind Migranten, insbesondere Flüchtlinge, deren Geburtsjahr durch eine Altersschätzung überprüft wird. Dafür wird die linke Hand geröntgt, um die Wachstumsfugen zu beurteilen, die dann mit einer speziellen Skala von einem Arzt verglichen werden. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit einem Dolmetscher notwendig, da viele Patienten die Sprache nicht verstehen. Anfangs war diese Situation für mich ungewohnt, aber ich gewöhnte mich schnell daran.

Zuletzt geändert: Donnerstag, 22. August 2024, 21:08

Erstelle deine eigene Website mit Webador